#paroladartista #nellostudiodi #paoloiacchetti

A.

Lo studio è un luogo. Il luogo dove l’opera prende forma.

Deve essere minimo, minimale perché la necessità emerga quasi dal nulla.

Il nulla non esiste, ma il poco il minimo si. E quel poco sufficiente trova la possibilità di essere guidata dal desiderio. Guidata al minimo necessario.

Il lavoro che si realizza è desiderio che si basa sul sufficiente contingente e prende forma dalla necessità del desiderio.

L’impostazione della mia poetica è apollinea: quindi non prevede immersione nell’opera, ma privilegia lo sguardo a distanza. Ma non dimentica il corpo, la percezione del corpo.

Lo studio, isolato da pareti dall’esterno, è metafora di questa impostazione.

Il soggetto dell’opera è la presenza dell’opera, una presenza percettiva determinata dallo sguardo. Il senso della presenza -e quindi della perdita- è il motivo che mi guida in un’opera. Opera creata dall’esperienza che rifletta l’esperienza dell’osservatore, ultimo ‘soggetto’ classico possibile.

Una presenza che nasca dal sufficiente, da uno stimolo fisico minimo che passi nel corpo e finisca per coinvolgere la mente.

La natura è il paesaggio esterno allo studio. Ritengo che città e natura siano conflittuali ma strutturalmente interconnesse. Quindi non separo la natura dal mondo che si incontra, dato che l’uomo è natura e le città sono natura, natura trasformata e costretta si, ma pur sempre natura.

In altre parole mi è difficile pensare il mondo come nell’Ottocento (e fino a metà Novecento) dove il verde del paesaggio impressionista si distaccava dal paesaggio del flaneur -sempre impressionista- in città, sorpreso dal mutar di prospettiva ad ogni angolo.

Oggi la natura va cercata lontano, in prospettiva, nel mentre la traccia dell’uomo si propaga invasiva interna ad essa.

Natura e città sono conflittuali, ma costituiscono un unicum problematico e ad esso mi riferisco. Penso e mi auguro un esito positivo del conflitto, un equilibrio migliore, dove l’uomo può essere decisivo. Guardare in profondità o in prospettiva.

Così la mia opera nasce da una distanza dalla natura. O meglio dal mondo. Nasce da una riflessione sul mondo esterno, dalla contingenza del dionisiaco interno allo studio dove è ridotto al minimo.

La presenza dell’opera è così libera di nascere da un livello zero e relazionarsi all’individuo che osserva.

Il mondo viene filtrato dalla distanza al fine di trovare immagini nuove, opere che, come oggetti, entrano nel mondo. Di nuovo.

In conclusione il mio atteggiamento non vuole creare immagini a partire da immagini esistenti giustapposte e performate con l’intenzione di far nascere significati nuovi, come come succede nel main stream attuale. Con questa dinamica inevitabilmente si procede verso una metaforizzazione del linguaggio, molto più adatto ai media ed alla comunicazione attuali che non ad approfondimenti specifici.

A seguito di ciò si finisce per galleggiare nelle sovrastrutture contingenti della società, diversamente dalla profondità cui il mondo classico che mi ha formato, chiama.

E’ vero che il mondo classico ci ha accompagnato alle radici dell’umano mediante racconti sacri e pagàni, quindi secondo un linguaggio metaforico.

La differenza dall’attuale è che le metafore erano universali, socialmente condivise, orizzonte comune di pensiero. Di ciò oggi non rimangono che frammenti, come già Degas riteneva: suo -con Gauguin e Seurat- è il ricorso alla memoria come luogo di creazione.

B

1

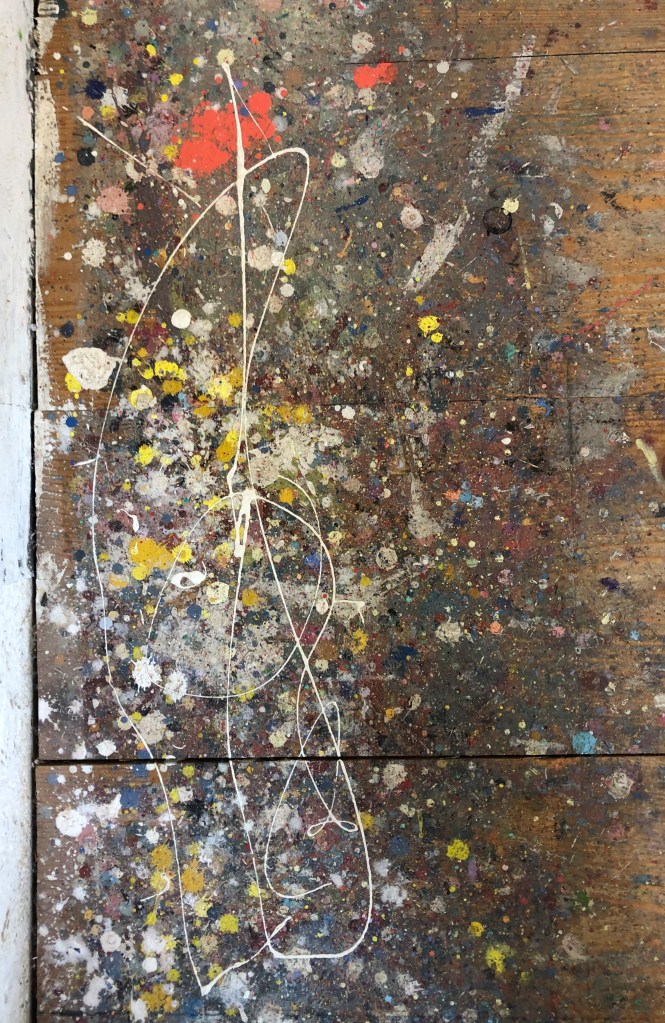

E’ una scolatura casuale sul mio pavimento. Come non restare affascinato da questo segno sottile, dove segno e linea si confondono? Come non pensare a Pollock? Come non pensare a utilizzare questa linea? Qui c’è solo il suo ritrovamento casuale

La riflessione sul casuale è all’interna del mio lavoro da tempo. La domanda che si pone?.come fare a meno di quello unicità? Usata così senza mediazione da Pollock, nel rude ed immediato senso di fragilità e forza che si staglia su un fondo confuso.

Pollock resta prigioniero dalla necessità di un soggetto riconoscibile del quadro. Non si affaccia direttamente al mistero della nostra percezione, ma risolve inizialmente con forza impeto e concentrazione l’all over, secondo una strategia di movimento che contiene l’impeto. In un secondo tempo ripiegherà sulla problematica evidenza del soggetto.

E credo questo del soggetto sia l’assillo fino alla sua fine.

2

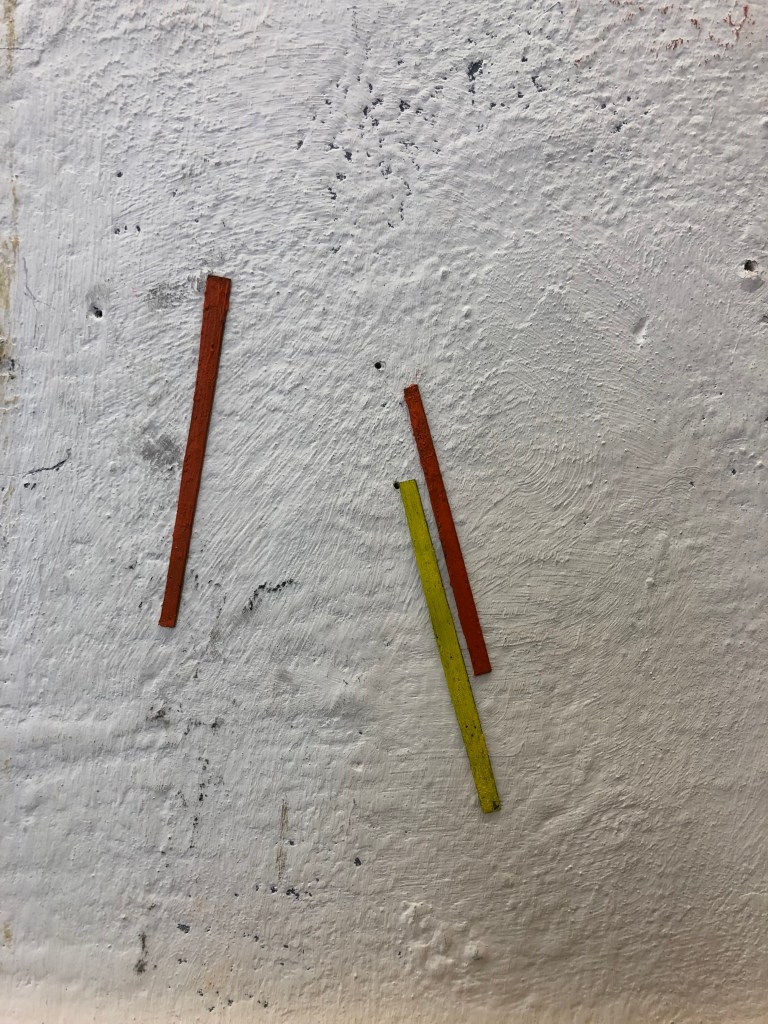

Come fa una linea ad avere e mantenere la propria oggettività? Un campo di colore risalta alla nostra percezione e alla nostra psiche come unitarietà e senso in sé. Ma come fa una linea a costituire altrettanto? La linea di solito implica un altro da sé: contiene forme che suggeriscono, si dispone a possibilità metaforiche sia che imiti il visibile il mondo o la natura, sia costruendo forme suggeriscono altro, qualcosa di familiare cui la nostra percezione si aggancia. Ma come rendere la linea oggetto interessante e seducente in sè per la nostra mente? Come la linea implica lo spazio? Come lo comprende? Come si fa comprendere? L’arabesco è una soluzione -Matisse-. Ma solo quello?

Olio su carta disegno

3

Basta poco, basta un segno. Poi lo si inquadra… E il nostro cervello si muove verso paesaggi orizzonti luoghi familiari e noti. A volte oggetti compaiono. Bisogna saper pure cogliere con la mente ciò che nei segni e nelle immagini ci parla alla mente.

E’ pur vero che su questa strada e Botticelli, Leonardo, Max Ernst si sono avventurati: alcuni lasciandosi andare alla libertà della suggestione -Botticelli-, altri a cercare attraverso quella suggestione cosa la mente e la mano effettivamente vogliono -Leonardo-.

( Botticelli non amava il paesaggio e lo considerava ‘cosa di breve e semplice investigazione’. Egli afferma anche con disprezzo che: ‘col solo gettare di una spugna piena di diversi colori in un muro, essa lascia in esso muro una macchia dove si vede un bel paese’.

Il che gli è valso un severo ammonimento da suo collega Leonardo da Vinci: ‘Egli è ben vero che in tale macchia si vedono varie invenzioni di ciò che l’uomo vuole cercare in quella, cioè teste d’uomini, diversi animali, battaglie, scogli, mari, nuvoli e boschi ed altre simili cose: e fa come il suono delle campane, nelle quali si può intendere quelle dire quel che a te pare. Ma ancora ch’esse macchie ti dieno invenzione, esse non t’insegnano a finire nessun particolare. E questo tal pittore fece tristissimi paesi. Tu Pittore, per essere universale e piacere a diversi giudizi, farai in un medesimo componimento che vi sieno cose di grande oscurità e di gran dolcezza di ombre, facendo però note le cause di ombre e dolcezze… Non isprezzare questo mio parere nel quale ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle macchie dei muri, o nella cenere del fuoco, o nuvoli, o fanghi o altri simili luoghi, nei quali, se ben saranno da te considerati, tu troverai invenziioni mirabilissime, che destano l’ingegno del pittore a nuove invenzioni si di componimenti di battaglie, d’animali e d’uomini, come di vari componimenti di paesi e di case mostruose, come di diavoli e di simili cose; perchè nelle cose confuse l’ingegno si desta a nuove invenzioni. Ma fa prima di sapere ben fare tutte le membra di quelle cose che vuoi figurare, così le membra degli animali come le membra dei paesi, cioè sassi, piante, e simili’.

Ora non ci rimane che il frammento -Rymann- e per me l’astrazione, quel segno quella linea quel colore quelle inclinazioni che inserito nel format a noi può parlare profondamente.

Non voglio rinunciare alla costruzione della immagine. Non mi è sufficiente il dettato di Rymann che si stupisce -e come non farlo?- davanti ad una prima distribuzione di colore sulla tela. Una traccia sulla tela è già incanto per come la nostra mente è formata per accogliere l’immagine. Immagine, questa rymanniana, che resta suggestione, aperta per ogni dove secondo un sentimento di longing -intraducibile senso della nostalgia rivolta al futuro- di stampo romantico.

Il classicismo esclude l’infinito imprendibile, ma vuole la forma, la volontà di una forma, la costruzione di una immagine che abbia la solidità classica. E ciò non vuol dire escludere l’infinito.

Preparazione di una tela

Pannello di lavoro