#paroladartista #intervistaartista #jacopomazzonelli

Gabriele Landi: Ciao Jacopo, che importanza ha la dimensione sonoro musicale e la presenza fisica di strumenti musicali nel tuo lavoro?

Jacopo Mazzonelli: La mia formazione è squisitamente musicale, mi sono diplomato in pianoforte a 19 anni, ho approfondito lo studio della musica contemporanea e solo dopo, gradualmente, sono arrivato alla pratica delle arti visive. Per questo, la presenza costante degli strumenti musicali o del dato sonoro, è una caratteristica del mio lavoro. Mi interessa un elemento in particolare: il gesto musicale. Siamo abituati da sempre ad un’immediata associazione tra il gesto e il suono, che di per sé ne è la naturale conseguenza. Ma interrompendo per un momento questo circuito di causa-effetto, e isolando dunque il gesto o lo strumento in una forma “silenziosa”, ha luogo una reazione poetica, che tento ogni giorno – attraverso la pratica e la ricerca – di sintetizzare nell’opera.

Lo strumento musicale poi accompagna il mio lavoro costantemente, perché assume di volta in volta forme e finalità differenti. Può essere suonato, oppure decostruito e riassemblato, altre volte “ri-assegnato” ad una funzione astratta ma significante, come nei cicli “Volume” che prevedono la sua inclusione in un blocco di calcestruzzo, o in “Etude”, dove i martelletti di feltro di un pianoforte disegnano sulla parete un’ellisse perfetto che mima la traiettoria utile a colpire le corde, o in “Arcata”, quando gli archetti degli strumenti ad arco si trasformano in matite che simboleggiano punti e linee tracciate da uno strumentista mentre è intento nell’atto di suonare.

Infine, la parte performativa del mio lavoro – che svolgo insieme al compositore Matteo Franceschini e alla pianista Eleonora Wegher – prevede un’ulteriore espansione della ricerca artistica, perché coniuga direttamente l’elemento visivo con quello musicale. Nelle performances “The Act of Touch” e “Tabualae”, il confine tra strumento musicale tradizionale e opera d’arte si infrange, per dare vita ad un lavoro di ricerca che proietta lo spettatore

all’interno di un paesaggio sonoro inatteso, dove il suono organizzato si palesa dopo un complesso itinerario di esplorazione – fisica e concettuale – dei materiali.

G.L.: L’attrazione verso le arti visive come è accaduta?

J.M.: Il passaggio dalla musica alle arti visive è stato graduale. Dapprima ho sviluppato una certa insofferenza verso il repertorio solistico tradizionale, e per questo – in duo con un altro pianista – ho studiato a Milano con il M°Antonio Ballista, pianista e intellettuale da sempre molto attivo nella ricerca contemporanea. Successivamente ho approfondito la nascita delle avanguardie artistiche attraverso la macchina da presa, componendo e riadattando colonne sonore per i classici del cinema d’avanguardia: Buñuel e Dalí, Germaine Dulac, Man Ray, Duchamp, René Clair ed altri. Contemporaneamente ho iniziato a sperimentare nel campo della videoarte, passando per la fotografia e approdando infine alla produzione scultorea e installativa, ossia al linguaggio che tutt’oggi mi è più congeniale.

Bisogna comunque considerare che la musica, sia dal punto di vista esecutivo che compositivo, è una pratica molto strutturata ma al tempo stesso estremamente astratta. La musica assoluta, pur non trattando argomenti che si possano spiegare se non attraverso la musica stessa, conserva un immenso potere evocativo ed immaginifico. Credo quindi che molte strutture concettuali che la definiscono trovino immediate corrispondenze nelle arti visive.

G.L.: Che importanza ha la dimensione oggettuale in quello che fai? Sia dal punto di vista visivo che sonoro.

J.M.: Ragiono spesso su questo tema. Il suono – che è di per sé invisibile e impalpabile – è un elemento intrinsecamente dotato di un’estrema fisicità, che si comporta come una materia fluida. Per questo, il mio lavoro deve essere tridimensionale, anche quando si sviluppa a parete partendo da una superficie piana.

Per quanto riguarda l’oggetto come materia di partenza e di studio, qui è una questione molto personale e di sensibilità. Ho sempre avuto un’enorme attrazione verso gli oggetti – musicali e non – e nel tempo ho costruito da una parte una piccola collezione di strumenti musicali, e dall’altra un arsenale di materiali che riposano nel mio studio in attesa di trovare una collocazione all’interno dell’opera. Spesso sono elementi in serie – come archetti, capsule telefoniche, martelletti o meccanismi di orologi – altre volte solo dettagli, che intuisco possano essere in futuro decisivi al momento giusto per risolvere concretamente un lavoro.

G.L.: Nel tuo lavoro l’osservatore/spettatore diventa anche parte attiva interagendo con l’opera?

J.M.: Questo avviene soprattutto al termine delle performances, dove il pubblico spontaneamente si avvicina alle opere, alla ricerca di indizi su tutto ciò che è accaduto durante il concerto.

Inoltre, particolari categorie di opere scultoree portano naturalmente ad altrettante forme di interazione: esse sono come isole che vanno circumnavigate per ottenerne la mappa.

Jacopo Mazzonelli realizza sculture, installazioni e performances che indagano l’ampia zona di confine tra arti visive e musica. La sua ricerca si avvale di tecniche e metodologie mutuate da diverse discipline. Lavorando sull’interpretazione e sulla visualizzazione della dimensione sonora, l’artista si confronta con strumenti che destruttura, trasforma e ricompone. Al centro del suo interesse è il “gesto musicale”, le indagini sulla percezione del ritmo e del divenire del tempo.

Noise

2022

Macchina da scrivere, acciaio inox lucidato a specchio

29×28,5X9cm

Courtesy Galleria Studio G7, Bologna

ABCDEFG

2015-16

pianoforti verticali riassemblati

dim. ambientali

Courtesy collezione privata

Antipiano (V)

2022

Tasti di pianoforte assemblati, feltro, ferro

15,5×40,9×2,5cm

Courtesy collezione privata

Arcata

2021

Archetti di violino, alluminio

66x113x9cm

Courtesy Galleria Studio G7, Bologna

Arc-en-ciel 3’45’’

2021

specchi, chiusure di libri vittoriane

98x32x1cm

Courtesy Galleria Studio G7, Bologna

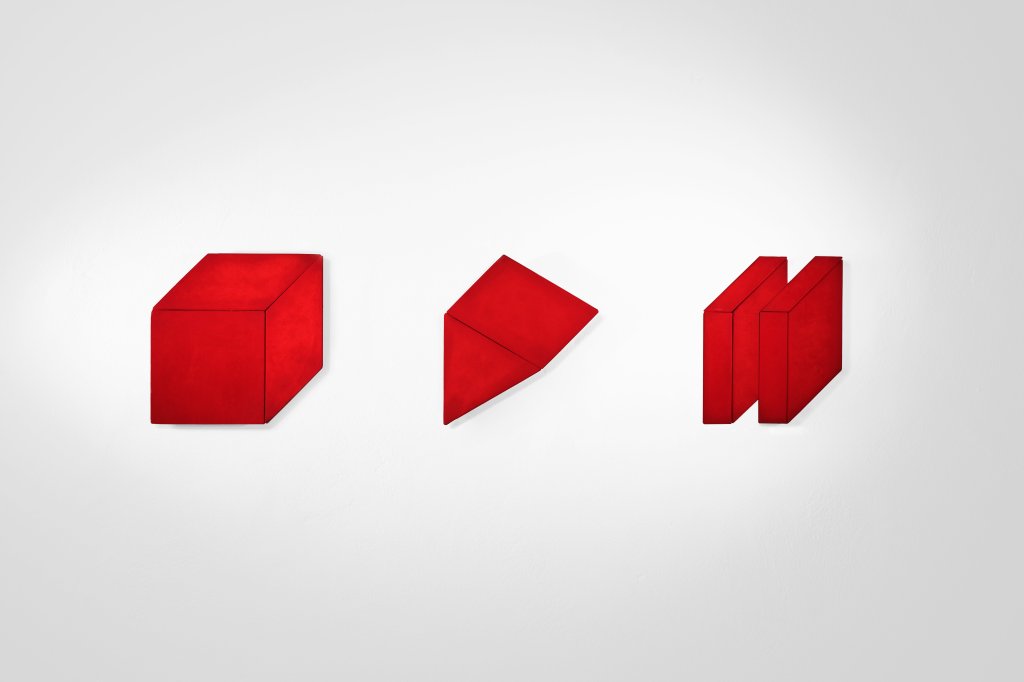

Eject

2021

velluti da sipario montati su telaio

30x124x2,5cm

Courtesy collezione privata